Colaboración: Los misterios de La Habana

- por © NOTICINE.com

Por Sergio Berrocal

Nadie mejor que Leonardo Padura cuenta los misterios de La Habana, una ciudad, un mundo, que para él no parece tener secretos. La Habana sin tapujos, con conocimiento, a través del personaje casi simpático de un antiguo policía llamado Mario Conde. Para mucha gente, y la prueba son los premios que le han dado, Padura es un escritor de novela negra. Lo cierto es que pese a sus intrigas muy bien llevadas y a su ambiente que corta el suspiro, muy poco tiene que ver con Raymond Chandler, James Hadley Chase o Carter Brown, auténticos artífices de ese género nacido en la negritud del alma norteamericana.

El escritor y cinéfilo cubano se parecería más a Chester Himes, negro rebelde que en los años cincuenta dio nueva vida a ese estilo de escribir, en el que introdujo la noción más clara de la pillería del Harlem de los años negros y gloriosos, cuando se encontraban en ese barrio neoyorquino más santeros y asimilados que agentes inmobiliarios.

El también guionista (“7 días en La Habana”) y reciente Premio Princesa de Asturias, da la impresión de utilizar a su detective o como se le quiera llamar para meternos en los intríngulis de su ciudad, que conoce quizá más de la cuenta para gusto de unas autoridades que no han cambiado con los años o sí pero para peor.

Es un Eugène Sue cubano, el mejor conocedor de una ciudad de más de dos millones de habitantes; es el pulso de ese país que hasta hace muy poquito estaba asediado, circunscrito a los caprichos del hermano mayor, los Estados Unidos de América.

Sus novelas negras son guías de lo que usted nunca sabrá de La Habana-Cuba si no las lee. Para mí un descubrimiento empezando por “La cola de la serpiente” y “La neblina de ayer”, en las que el autor te lleva cogido por las orejas, con una inteligencia demoníaca y un lenguaje floridamente caribeño, aunque sin llegar a Lezama Lima o a su otro hermano mayor Carpentier.

Nunca más entrarás en un restaurante chino sin acordarte de él.

Confieso que con esas dos solas novelas, el señor Padura me ha zarandeado el piso de mis convicciones, de lo que yo creía saber de La Habana, a la que acudí por primera vez hace treinta años y con el pretexto del cine he ido renovando visitas y acumulando también errores.

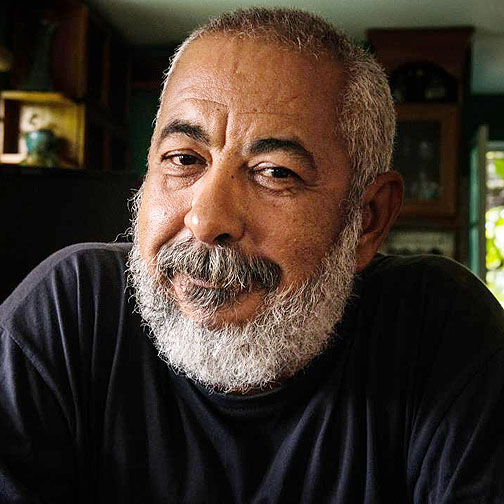

Nunca ninguno de mis amigos cubanos, cierto que llevan el secretismo en la sangre y se abren muy poco y muy de tarde en tarde, me había dicho lo que he aprendido con este señor calvo que merece el respeto de saber escribir, saber contar, que es otro cantar, y poner a disposición del lector no demasiado torpe claves de un país que durante medio siglo ha sido quizá tan misterioso como la Rumanía de Ceaucescu.

La Habana no es una ciudad cualquiera y es, sobre todo, la capital, el escenario ineludible de una gesta histórica, la última Revolución marxista, quizá socialista, quizá nada de nada, simplemente Revolución, que ha conocido el mundo occidental.

La última espinita clavada en el corazón de Estados Unidos, cuya bandera aflora ahora con todos los privilegios en Cuba como signo de reconciliación al cabo de esos cincuenta años de cerco infernal.

Medio siglo en que más de once millones de cubanos tuvieron que soportar lo insoportable.

Medio siglo de engaño, de disimulo, que quienes nos enamoramos de La Habana por la Revolución no conseguimos ver nunca o tal vez no quisimos ver porque desbarataba la película que unos y otros nos habíamos rodado desde que Fidel Castro apareciera como el Errol Flynn justiciero de todos los filmes a venir.

Ignorantes, inconscientes, sin permitirnos abrirnos a la realidad, pese a películas cubanas que ya apuntaban a que todo no era color de rosa. Que la Revolución había sido incapaz, quizá en parte por la actitud norteamericana, de solucionar con los años los problemas más vitales de los cubanos. Y eso es imperdonable.

Si el cine no hubiera existido, Cuba habría podido permanecer sola, en el olvido, lejos de los filones turísticos y de la presencia de periodistas llegados de los países más capitalistas.

El Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, que cumplía este año 37 diciembres, ha sido el auténtico respiradero de Cuba todos estos años.

Los avispados dirigentes que tenía el Festival, y que sabían de la bondad de la película para atraer a la gente, consiguieron que muchos periodistas europeos, más bien centroeuropeos, según la expresión de Fidel Castro una noche de películas y ron, acudieran a La Habana.

Era el pretexto para que la prensa mundial, incluso la que no daba a priori su apoyo a los castristas, pudiera juzgar y quedar seducidos de un modo u otro por una u otra Cuba.

Así desembarqué yo por primera vez en el viejo aeropuerto José Martí tras transitar por el aseptizado aeropuerto canadiense de Gander, a primeros de diciembre de 1983.

De entrada quedé maravillado por la locura que imperaba en aquel festival fuera de todas las normas. No hacía falta ir a una fiesta en el Hotel Nacional o en el Capri. La calle era una verbena perpetua y entonces no entendí por qué Hemingway nunca escribió que La Habana era una fiesta.

Tenías que jugarte parte del físico para acceder a las salas de proyección, del exquisito Chaplin hasta el popular Yara y de casi nada servían las credenciales de prensa.

Los cubanos las invadían con el ansia de cine que no se ve en ningún otro lugar del mundo.

Escribí al día siguiente de mi llegada una crónica ditirámbica y totalmente acorde con mi enamoramiento a primera vista que me valdría ser invitado al Palacio de la Revolución, donde apenas degolladas se presentaban las mejores gambas del mundo y, por supuesto, el mejor ron de las bodegas cubanas.

En todos estos años de idas y venidas a La Habana no aprendí ni la milésima parte de lo que una sola novela de Leonardo Padura me ha enseñado. Es el suyo un mundo onírico –Cuba es pura magia, si no a lo mejor no existiría—que te deja sin aliento.

País de cultura salvadora. Cuenta Padura en “La neblina de ayer” cómo dos pobres viejos que fueron acomodados en otros tiempos consiguen volver a empacharse a sus anchas vendiendo los libros de una biblioteca mágica.

Si en nuestros viejos y herrumbrosos países europeos tuviésemos que sobrevivir un día vendiendo nuestros propios libros, no los de la Biblioteca Nacional, nos moriríamos de hambre.

Sí, Cuba es diferente y si Leonardo Padura no existiese habría que inventarlo aunque solo fuera para espabilarnos a los que nos tomamos por finos comentaristas de la realidad cubana.

Porque en el fondo, somos unos ignorantes, engreídos que toda la vida se han dejado engañar por la Cuba oficial, por la Cuba de la pillería y hasta por la Cuba amable y aparentemente sincera.

Sigue nuestras últimas noticias por TWITTER.

Nadie mejor que Leonardo Padura cuenta los misterios de La Habana, una ciudad, un mundo, que para él no parece tener secretos. La Habana sin tapujos, con conocimiento, a través del personaje casi simpático de un antiguo policía llamado Mario Conde. Para mucha gente, y la prueba son los premios que le han dado, Padura es un escritor de novela negra. Lo cierto es que pese a sus intrigas muy bien llevadas y a su ambiente que corta el suspiro, muy poco tiene que ver con Raymond Chandler, James Hadley Chase o Carter Brown, auténticos artífices de ese género nacido en la negritud del alma norteamericana.

El escritor y cinéfilo cubano se parecería más a Chester Himes, negro rebelde que en los años cincuenta dio nueva vida a ese estilo de escribir, en el que introdujo la noción más clara de la pillería del Harlem de los años negros y gloriosos, cuando se encontraban en ese barrio neoyorquino más santeros y asimilados que agentes inmobiliarios.

El también guionista (“7 días en La Habana”) y reciente Premio Princesa de Asturias, da la impresión de utilizar a su detective o como se le quiera llamar para meternos en los intríngulis de su ciudad, que conoce quizá más de la cuenta para gusto de unas autoridades que no han cambiado con los años o sí pero para peor.

Es un Eugène Sue cubano, el mejor conocedor de una ciudad de más de dos millones de habitantes; es el pulso de ese país que hasta hace muy poquito estaba asediado, circunscrito a los caprichos del hermano mayor, los Estados Unidos de América.

Sus novelas negras son guías de lo que usted nunca sabrá de La Habana-Cuba si no las lee. Para mí un descubrimiento empezando por “La cola de la serpiente” y “La neblina de ayer”, en las que el autor te lleva cogido por las orejas, con una inteligencia demoníaca y un lenguaje floridamente caribeño, aunque sin llegar a Lezama Lima o a su otro hermano mayor Carpentier.

Nunca más entrarás en un restaurante chino sin acordarte de él.

Confieso que con esas dos solas novelas, el señor Padura me ha zarandeado el piso de mis convicciones, de lo que yo creía saber de La Habana, a la que acudí por primera vez hace treinta años y con el pretexto del cine he ido renovando visitas y acumulando también errores.

Nunca ninguno de mis amigos cubanos, cierto que llevan el secretismo en la sangre y se abren muy poco y muy de tarde en tarde, me había dicho lo que he aprendido con este señor calvo que merece el respeto de saber escribir, saber contar, que es otro cantar, y poner a disposición del lector no demasiado torpe claves de un país que durante medio siglo ha sido quizá tan misterioso como la Rumanía de Ceaucescu.

La Habana no es una ciudad cualquiera y es, sobre todo, la capital, el escenario ineludible de una gesta histórica, la última Revolución marxista, quizá socialista, quizá nada de nada, simplemente Revolución, que ha conocido el mundo occidental.

La última espinita clavada en el corazón de Estados Unidos, cuya bandera aflora ahora con todos los privilegios en Cuba como signo de reconciliación al cabo de esos cincuenta años de cerco infernal.

Medio siglo en que más de once millones de cubanos tuvieron que soportar lo insoportable.

Medio siglo de engaño, de disimulo, que quienes nos enamoramos de La Habana por la Revolución no conseguimos ver nunca o tal vez no quisimos ver porque desbarataba la película que unos y otros nos habíamos rodado desde que Fidel Castro apareciera como el Errol Flynn justiciero de todos los filmes a venir.

Ignorantes, inconscientes, sin permitirnos abrirnos a la realidad, pese a películas cubanas que ya apuntaban a que todo no era color de rosa. Que la Revolución había sido incapaz, quizá en parte por la actitud norteamericana, de solucionar con los años los problemas más vitales de los cubanos. Y eso es imperdonable.

Si el cine no hubiera existido, Cuba habría podido permanecer sola, en el olvido, lejos de los filones turísticos y de la presencia de periodistas llegados de los países más capitalistas.

El Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, que cumplía este año 37 diciembres, ha sido el auténtico respiradero de Cuba todos estos años.

Los avispados dirigentes que tenía el Festival, y que sabían de la bondad de la película para atraer a la gente, consiguieron que muchos periodistas europeos, más bien centroeuropeos, según la expresión de Fidel Castro una noche de películas y ron, acudieran a La Habana.

Era el pretexto para que la prensa mundial, incluso la que no daba a priori su apoyo a los castristas, pudiera juzgar y quedar seducidos de un modo u otro por una u otra Cuba.

Así desembarqué yo por primera vez en el viejo aeropuerto José Martí tras transitar por el aseptizado aeropuerto canadiense de Gander, a primeros de diciembre de 1983.

De entrada quedé maravillado por la locura que imperaba en aquel festival fuera de todas las normas. No hacía falta ir a una fiesta en el Hotel Nacional o en el Capri. La calle era una verbena perpetua y entonces no entendí por qué Hemingway nunca escribió que La Habana era una fiesta.

Tenías que jugarte parte del físico para acceder a las salas de proyección, del exquisito Chaplin hasta el popular Yara y de casi nada servían las credenciales de prensa.

Los cubanos las invadían con el ansia de cine que no se ve en ningún otro lugar del mundo.

Escribí al día siguiente de mi llegada una crónica ditirámbica y totalmente acorde con mi enamoramiento a primera vista que me valdría ser invitado al Palacio de la Revolución, donde apenas degolladas se presentaban las mejores gambas del mundo y, por supuesto, el mejor ron de las bodegas cubanas.

En todos estos años de idas y venidas a La Habana no aprendí ni la milésima parte de lo que una sola novela de Leonardo Padura me ha enseñado. Es el suyo un mundo onírico –Cuba es pura magia, si no a lo mejor no existiría—que te deja sin aliento.

País de cultura salvadora. Cuenta Padura en “La neblina de ayer” cómo dos pobres viejos que fueron acomodados en otros tiempos consiguen volver a empacharse a sus anchas vendiendo los libros de una biblioteca mágica.

Si en nuestros viejos y herrumbrosos países europeos tuviésemos que sobrevivir un día vendiendo nuestros propios libros, no los de la Biblioteca Nacional, nos moriríamos de hambre.

Sí, Cuba es diferente y si Leonardo Padura no existiese habría que inventarlo aunque solo fuera para espabilarnos a los que nos tomamos por finos comentaristas de la realidad cubana.

Porque en el fondo, somos unos ignorantes, engreídos que toda la vida se han dejado engañar por la Cuba oficial, por la Cuba de la pillería y hasta por la Cuba amable y aparentemente sincera.

Sigue nuestras últimas noticias por TWITTER.