Colaboración: Y Porfirio Rubirosa se preparó para morir

- por © NOTICINE.com

Por Sergio Berrocal

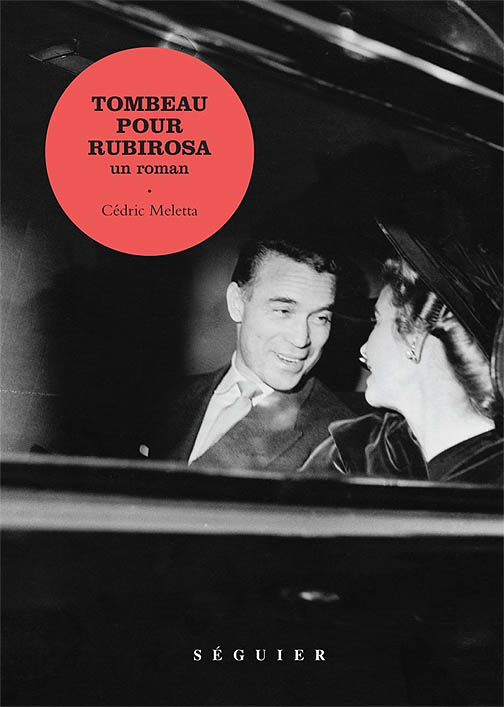

Era el 5 de julio de 1965. Porfirio Rubirosa, Don Juan de profesión, se estampaba en el Bosque de Bolonia de París a bordo de un Ferrari 250 GT, a los 56 años de edad. Había sido el hombre más afortunado del mundo. Las mujeres ponían sus cuerpos y sus haciendas a la altura de su herramienta de trabajo. Cincuenta y tres años después, sí, hoy, en 2018, aparece un libro titulado “Tombeau pour Rubirosa” (Tumba para Rubirosa), tocho de 460 páginas escrito por un tal Cédric Meletta.

Era el lunes 5 de julio de 1965. Me enteré al llegar a la Agencia France Presse que Rubirosa ya no se llevaría a ninguna mujer más a la cama y que ninguna multimillonaria podría meterle en su cama y en su alma de coleccionista de grandes amantes. “Rubirosa se ha matado”, me comentaron al sentarme en la Redacción.

En esta mañana de marzo de 2018 he empezado esta croniquilla para dar cuenta del libro pero sin el menor entusiasmo, más bien aburrido, porque el cielo de mi isla africana está como yo, no, desde luego, como aquel Lucien de Rubempré que yo me creía en aquellos años sesenta de un París que jamás volverá. Porque nada vuelve. Todo desaparece. Hasta las ilusiones. Y Rubirosa las tenía cuando unas semanas antes de su muerte estuve entrevistándole en su casa de campo de Marnes la Coquette, en las afueras de París… (Perdonen, pero he perdido mi taza de té…) Era el último periodista al que dirigía la palabra.

Me está costando escribir porque me doy cuenta de que aquel tipo alto, nada guapo, hasta un tanto desgarbado, pero que poseía según las entendidas un cipote de película de la MGM versión porno, me dio lástima aquel día de 1965. Me pareció que aquel hombre de 56 años, metido en un traje de corte provinciano, nada de piel de tiburón desde luego, con los ojos cansados, ahora diría que hastiados, no era el que me habían descrito.

En un rincón del jardín, su última esposa, que pronto sería su viuda, su primera y única viuda, la actriz francesa Odile Rodin, hacía como que se extasiaba con el perfume de aquellas flores, que quizá ni olieran a nada, porque todo era muy cinematográfico –creo que han hecho una o dos películas sobre Rubirosa, pero a quién diablos le interesa—mientras su esposo y yo charlábamos, o más bien yo preguntaba y él daba una respuesta a regañadientes. Y creo que no era porque le fastidiara la charla –probablemente ya no tenía nadie que le escribiera—sino porque no tenía nada que decir.

Me hablaba con voz cansina, tanto como la mía, porque yo estaba pensando mientras él hablaba en los puñeteros kilómetros que me quedaban para regresar a París, y él, de vez en cuando, sacaba mortecinamente a relucir un libro que había escrito, que iba a escribir o que estaba pensando en escribir --¿sabría realmente teclear en una máquina?—sobre su vida y sus misterios.

Había sido el yernísimo del hombre más odiado entonces en América Latina, el dictador de la República dominicana Rafael Leónidas Trujillo, una especie de bestia parda que le dio la mano y el resto de su hija única, Flor de Oro, al mismo tiempo que le confería un rango en el ejército, creo que teniente, y luego le encumbraba como diplomático. Y claro, como eran tiempos de que toda la escoria de América Latina terminaba por aterrizar en París, Rubirosa llegó, vio, le gustó y se quedó. Quizá, me digo ahora, medio siglo después, se sintió como esos pájaros que atraviesan océanos hasta que un día tienen que posarse en el primer poste que encuentran porque saben que van a morir.

Le fastidiaba hablar de su vida de chulo profesional que ya había tenido por esposas por lo menos a dos multimillonarios norteamericanas, Barbara Hutton y Doris Duke, y a otra actriz francesa de mucho renombre, Danielle Darrieux. Ni siquiera me dio detalles de sus proezas en la cama aunque luego alguna de las agraciadas se refirió a su aparato psicomotor como un sol que no se ponía jamás, una bandera que no se arriaba nunca.

Confieso que me importaba un carajo lo que me estaba diciendo porque yo tenía mi vida y él la suya, yo conducía un Volkswagen negro descapotable de segunda mano, todavía a medio pagar, que tenía caprichos de damita (en francés coche es femenino) y él no se subía en un coche a menos que fuera un Ferrari recién estrenado. Un puñetero asco.

La taza de té no me ha conferido la caridad cristiana que yo pedía para darle este penúltimo adiós. Agregaré que le hubiese encantado ver el libro recién publicado en Francia –hace 50 años, claro—porque del suyo famoso que tanto anunciaba ni trazas. Presumía de que en los últimos años había dado consejos a su suegro, el tirano Trujillo, para que levantara la mano. Y me aseguró que su libro, creo que en algún momento lo llamó memorias, iba a provocar escándalo. Pero ni siquiera se le asomaba una mijita de sonrisa, ese cachito que le pedía el fotógrafo para que aquel reportaje quedara presentable.

Después de que dejara el Ferrari 250 GT para la chatarra se especuló mucho. Algunos pretendieron que había sido asesinado, aunque nadie se decidía por sus eventuales enemigos políticos o por un consorcio de cornudos.

El caso es que se murió. Estúpidamente, aunque quizá no haya manera de matarse inteligentemente, a menos que sea con un Johnny Walker en la mano y con Doris Day cantándote en la otra. Cosas de las nubes. Sientan mal las nubes para un entierro.

Rubirosa, descansa en paz o como puedas. Muchos no te apreciaron y otros dijeron que tu encanto estaba en tu bragueta. Envidia, claro.

Sigue nuestras últimas noticias por TWITTER.

Era el 5 de julio de 1965. Porfirio Rubirosa, Don Juan de profesión, se estampaba en el Bosque de Bolonia de París a bordo de un Ferrari 250 GT, a los 56 años de edad. Había sido el hombre más afortunado del mundo. Las mujeres ponían sus cuerpos y sus haciendas a la altura de su herramienta de trabajo. Cincuenta y tres años después, sí, hoy, en 2018, aparece un libro titulado “Tombeau pour Rubirosa” (Tumba para Rubirosa), tocho de 460 páginas escrito por un tal Cédric Meletta.

Era el lunes 5 de julio de 1965. Me enteré al llegar a la Agencia France Presse que Rubirosa ya no se llevaría a ninguna mujer más a la cama y que ninguna multimillonaria podría meterle en su cama y en su alma de coleccionista de grandes amantes. “Rubirosa se ha matado”, me comentaron al sentarme en la Redacción.

En esta mañana de marzo de 2018 he empezado esta croniquilla para dar cuenta del libro pero sin el menor entusiasmo, más bien aburrido, porque el cielo de mi isla africana está como yo, no, desde luego, como aquel Lucien de Rubempré que yo me creía en aquellos años sesenta de un París que jamás volverá. Porque nada vuelve. Todo desaparece. Hasta las ilusiones. Y Rubirosa las tenía cuando unas semanas antes de su muerte estuve entrevistándole en su casa de campo de Marnes la Coquette, en las afueras de París… (Perdonen, pero he perdido mi taza de té…) Era el último periodista al que dirigía la palabra.

Me está costando escribir porque me doy cuenta de que aquel tipo alto, nada guapo, hasta un tanto desgarbado, pero que poseía según las entendidas un cipote de película de la MGM versión porno, me dio lástima aquel día de 1965. Me pareció que aquel hombre de 56 años, metido en un traje de corte provinciano, nada de piel de tiburón desde luego, con los ojos cansados, ahora diría que hastiados, no era el que me habían descrito.

En un rincón del jardín, su última esposa, que pronto sería su viuda, su primera y única viuda, la actriz francesa Odile Rodin, hacía como que se extasiaba con el perfume de aquellas flores, que quizá ni olieran a nada, porque todo era muy cinematográfico –creo que han hecho una o dos películas sobre Rubirosa, pero a quién diablos le interesa—mientras su esposo y yo charlábamos, o más bien yo preguntaba y él daba una respuesta a regañadientes. Y creo que no era porque le fastidiara la charla –probablemente ya no tenía nadie que le escribiera—sino porque no tenía nada que decir.

Me hablaba con voz cansina, tanto como la mía, porque yo estaba pensando mientras él hablaba en los puñeteros kilómetros que me quedaban para regresar a París, y él, de vez en cuando, sacaba mortecinamente a relucir un libro que había escrito, que iba a escribir o que estaba pensando en escribir --¿sabría realmente teclear en una máquina?—sobre su vida y sus misterios.

Había sido el yernísimo del hombre más odiado entonces en América Latina, el dictador de la República dominicana Rafael Leónidas Trujillo, una especie de bestia parda que le dio la mano y el resto de su hija única, Flor de Oro, al mismo tiempo que le confería un rango en el ejército, creo que teniente, y luego le encumbraba como diplomático. Y claro, como eran tiempos de que toda la escoria de América Latina terminaba por aterrizar en París, Rubirosa llegó, vio, le gustó y se quedó. Quizá, me digo ahora, medio siglo después, se sintió como esos pájaros que atraviesan océanos hasta que un día tienen que posarse en el primer poste que encuentran porque saben que van a morir.

Le fastidiaba hablar de su vida de chulo profesional que ya había tenido por esposas por lo menos a dos multimillonarios norteamericanas, Barbara Hutton y Doris Duke, y a otra actriz francesa de mucho renombre, Danielle Darrieux. Ni siquiera me dio detalles de sus proezas en la cama aunque luego alguna de las agraciadas se refirió a su aparato psicomotor como un sol que no se ponía jamás, una bandera que no se arriaba nunca.

Confieso que me importaba un carajo lo que me estaba diciendo porque yo tenía mi vida y él la suya, yo conducía un Volkswagen negro descapotable de segunda mano, todavía a medio pagar, que tenía caprichos de damita (en francés coche es femenino) y él no se subía en un coche a menos que fuera un Ferrari recién estrenado. Un puñetero asco.

La taza de té no me ha conferido la caridad cristiana que yo pedía para darle este penúltimo adiós. Agregaré que le hubiese encantado ver el libro recién publicado en Francia –hace 50 años, claro—porque del suyo famoso que tanto anunciaba ni trazas. Presumía de que en los últimos años había dado consejos a su suegro, el tirano Trujillo, para que levantara la mano. Y me aseguró que su libro, creo que en algún momento lo llamó memorias, iba a provocar escándalo. Pero ni siquiera se le asomaba una mijita de sonrisa, ese cachito que le pedía el fotógrafo para que aquel reportaje quedara presentable.

Después de que dejara el Ferrari 250 GT para la chatarra se especuló mucho. Algunos pretendieron que había sido asesinado, aunque nadie se decidía por sus eventuales enemigos políticos o por un consorcio de cornudos.

El caso es que se murió. Estúpidamente, aunque quizá no haya manera de matarse inteligentemente, a menos que sea con un Johnny Walker en la mano y con Doris Day cantándote en la otra. Cosas de las nubes. Sientan mal las nubes para un entierro.

Rubirosa, descansa en paz o como puedas. Muchos no te apreciaron y otros dijeron que tu encanto estaba en tu bragueta. Envidia, claro.

Sigue nuestras últimas noticias por TWITTER.